2025年1月21日,中科院分区一区学术期刊Pest Management Science在线发表了西南大学资源昆虫高效养殖与利用全国重点实验室代方银教授团队题为“Dysfunction of a lepidopteran conserved gene, BmBLOC1S6, causes a translucent larval integument in the silkworm, Bombyx mori”(鳞翅目保守基因BmBLOC1S6的功能障碍导致家蚕幼虫表皮呈半透明)的研究论文。该项研究揭示了家蚕霜降油蚕(hoarfrost translucent, oh)突变体的负责基因为BmBLOC1S6,并阐明其在家蚕(鳞翅目昆虫)表皮尿酸颗粒形成中的关键作用。研究结果不仅在家蚕突变体解析方面具有重要指导意义,也对鳞翅目害虫的生态防控具有一定参考价值。

鳞翅目昆虫种类繁多,是农林害虫的主要类型。昆虫幼虫表皮对其生存至关重要,既是躯体与外界的重要屏障,对于保护躯体和内脏、抵抗紫外线、抵御杀虫剂等不可或缺,又能以特定体色模式适应环境、躲避天敌等,表皮构造和外观是适应性进化的重要特征。因此,探究昆虫表皮特征潜在的分子基础和进化机制,引起了研究人员的极大兴趣。

家蚕是鳞翅目模式昆虫,幼虫期表皮蓄积的大量尿酸颗粒使其呈白色而不透明;相反,表皮中尿酸颗粒减少会导致其呈不同程度的透明状(称为油蚕)。这表明尿酸是家蚕体色模式的重要物质基础之一。此外,这些尿酸颗粒也增强了家蚕幼虫的抗紫外线能力,提示参与这一过程的基因也可能成为鳞翅目害虫防治的候选靶标。

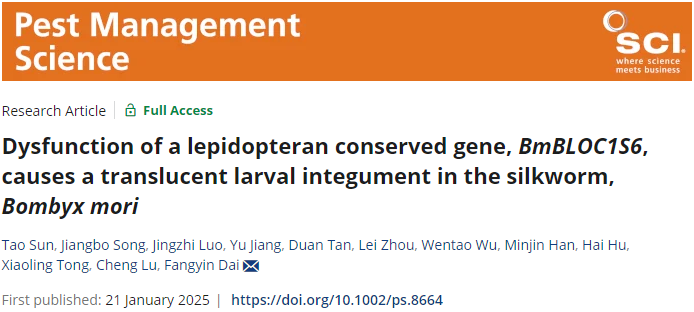

图1. 霜降油蚕候选基因的筛选

本研究基于家蚕高质量泛基因组数据和经典遗传连锁图谱,确定了BmBLOC1S6(Biogenesis of Lysosomal-related Organelles Complex 1 Subunit 6)是霜降油蚕的候选基因(图1A-E),并发现霜降油蚕BmBLOC1S6基因中828 bp大片段缺失会导致其蛋白质编码提前终止(图1F-G)。

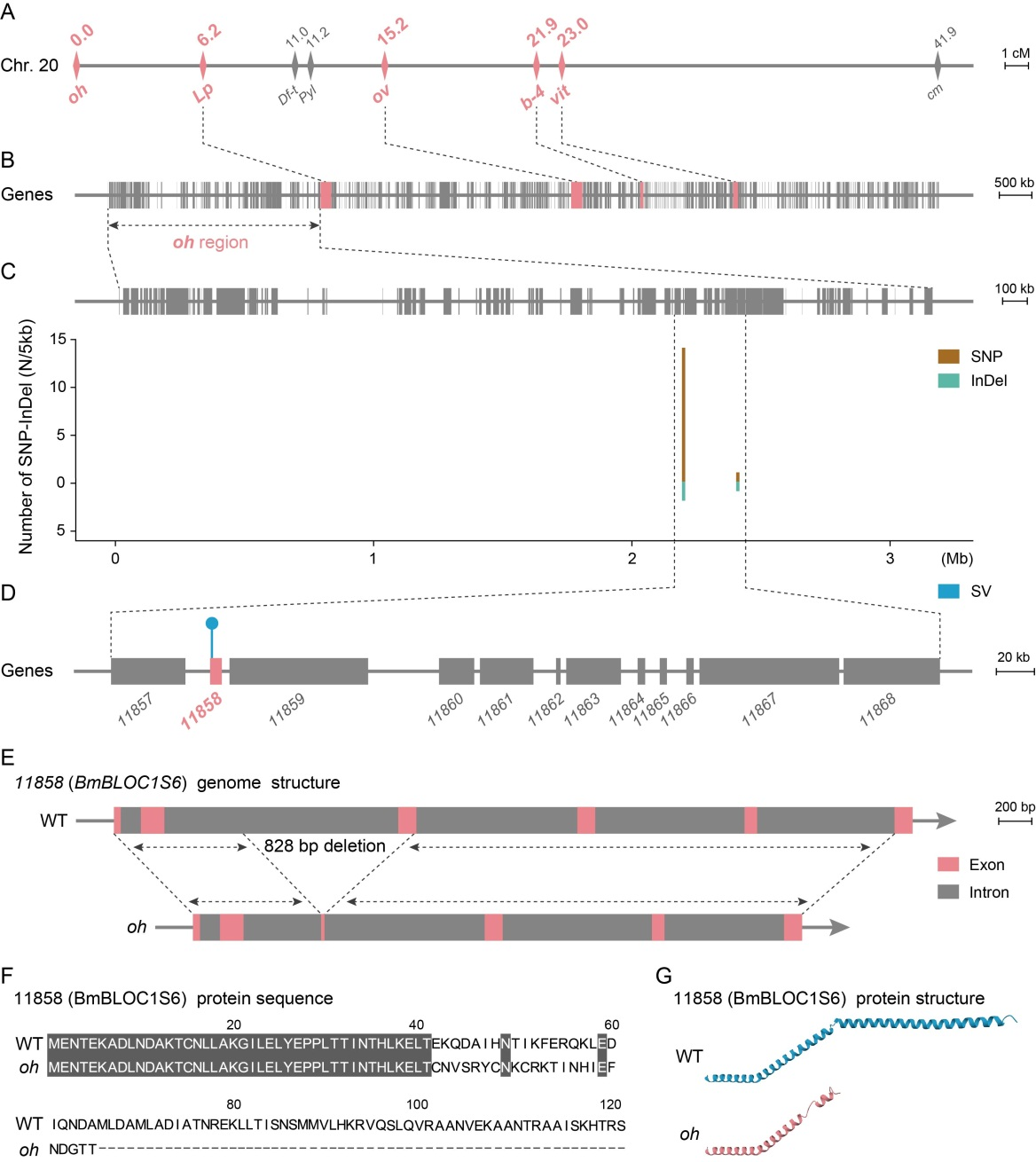

图2. 利用CRISPR/Cas9系统构建家蚕BmBLOC1S6敲除纯合系

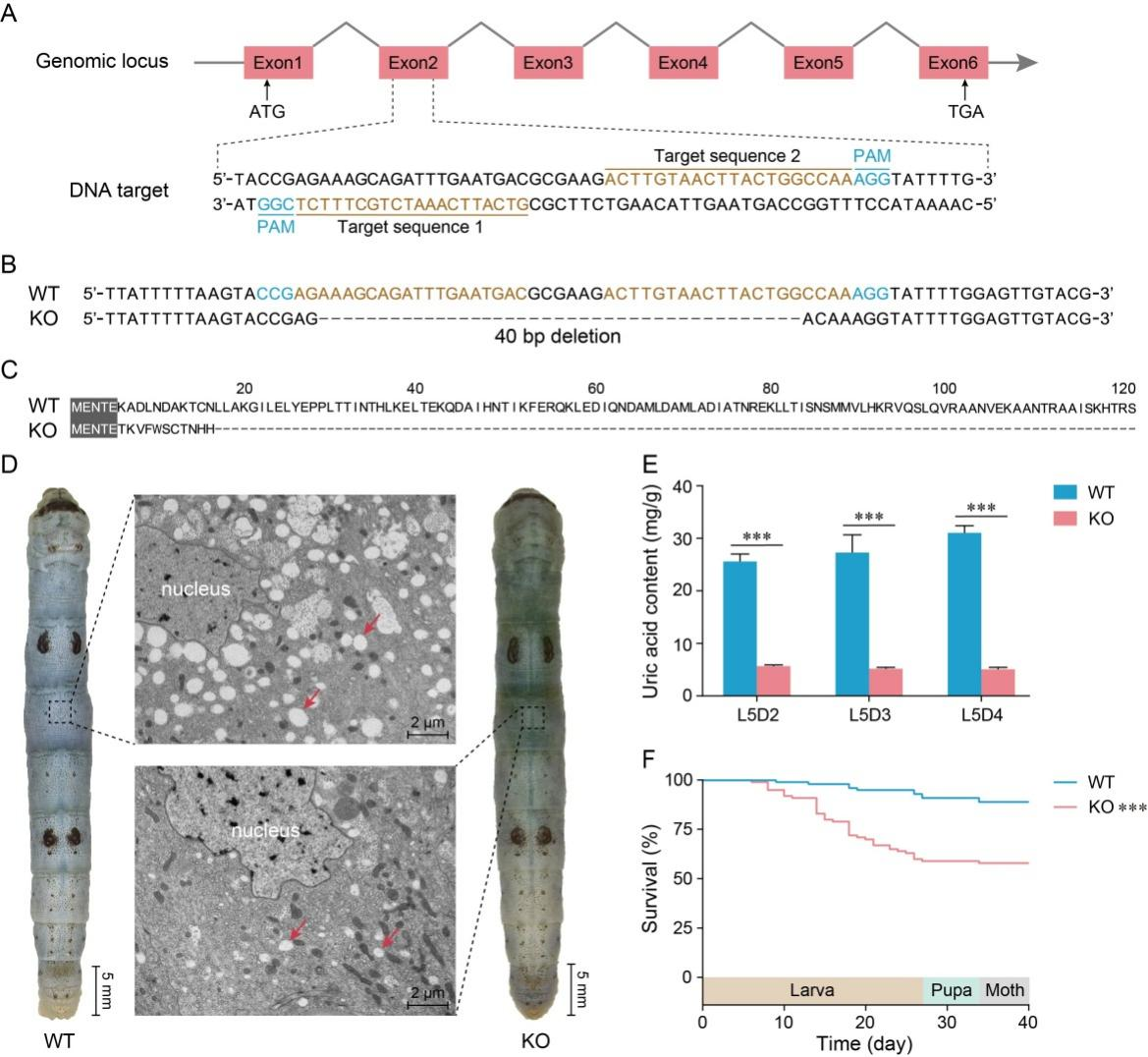

利用CRISPR/Cas9系统,成功构建家蚕BmBLOC1S6敲除纯合系(图2A-C),其幼虫出现了与霜降油蚕类似的表型特征:表皮尿酸含量降低、存活率降低、真皮细胞内尿酸颗粒形成缺陷等(图2D-F和图3A-C)。

图3. 家蚕野生型(WT)和霜降油蚕(oh)的表型特征

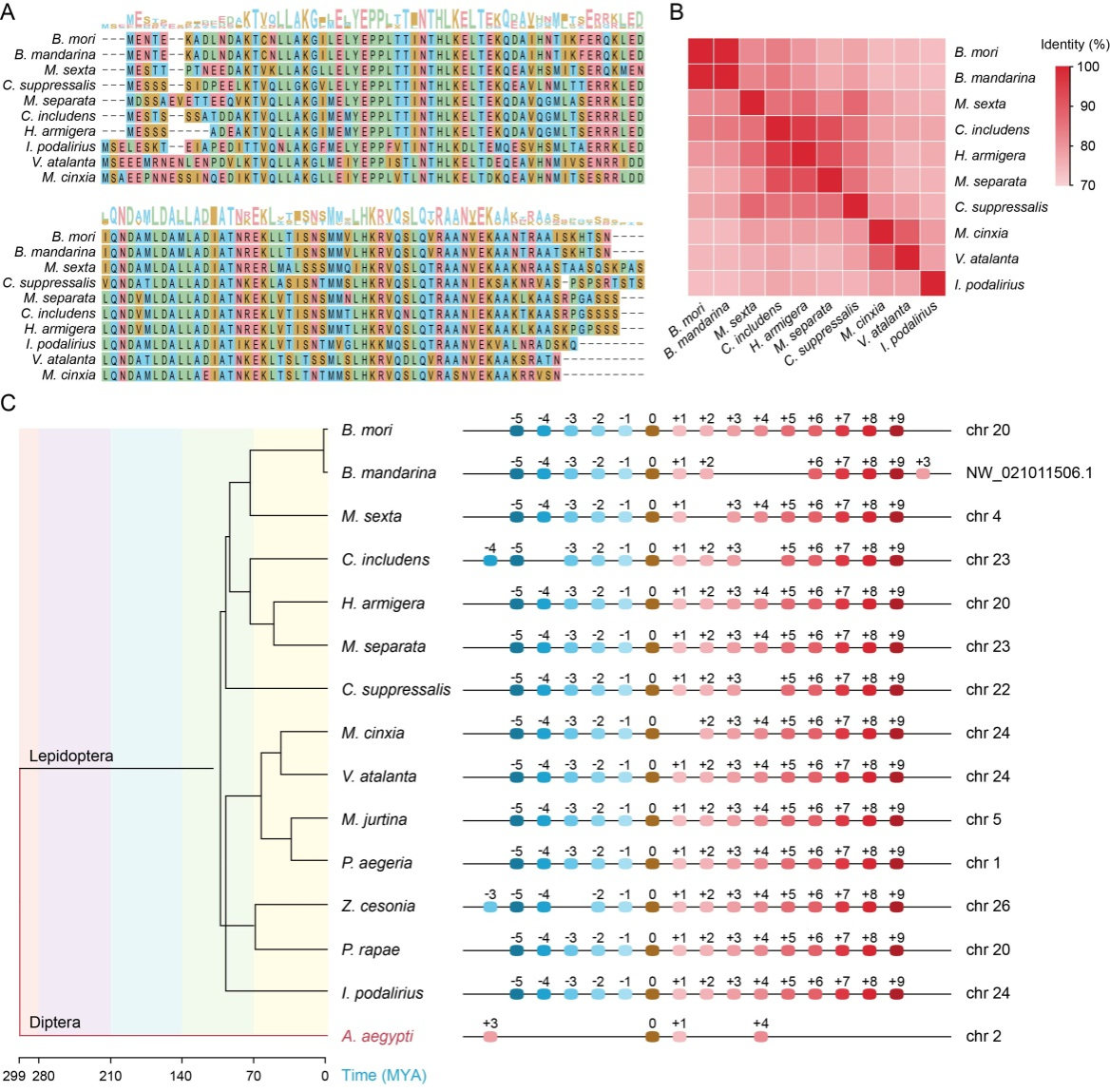

多物种序列分析结果表明,鳞翅目昆虫的BLOC1S6蛋白序列高度保守,仅在该蛋白的C端和N端存在少量氨基酸残基多态性(图4A-B)。基因组共线性结果显示,BLOC1S6及其附近基因在大多数鳞翅目昆虫基因组中具有相同的线性排列顺序(图4C)。这些结果证实BLOC1S6基因在鳞翅目幼虫表皮尿酸颗粒形成的过程中具有保守功能。

图4. 鳞翅目昆虫中BLOC1S6蛋白的同源性分析

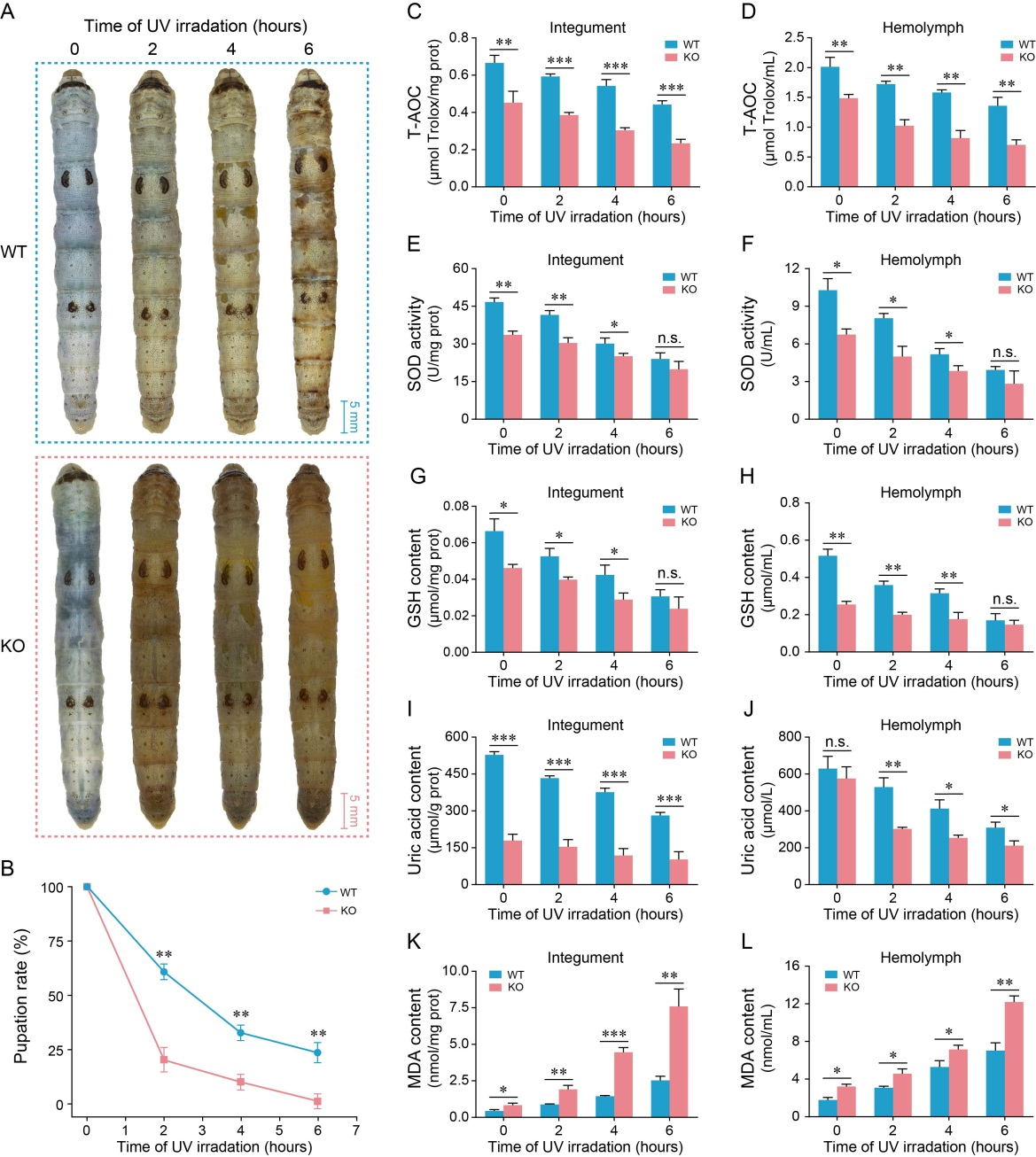

最后,本研究探索了家蚕表皮尿酸颗粒的生理功能。在紫外线(UV)照射后, BmBLOC1S6-KO幼虫体壁的损伤更严重,并且其幼虫存活率更低(图5A-B)。同时研究发现,BmBLOC1S6-KO幼虫因表皮尿酸颗粒减少导致其抵抗氧化损伤的能力显著降低(图5C-L)。

图5. 紫外线照射对家蚕野生型(WT)和BmBLOC1S6-KO幼虫的影响

本研究结合家蚕高质量泛基因组数据和经典遗传连锁图谱,实现了快速且准确鉴定家蚕突变体负责基因的目标,研究结果为家蚕尿酸代谢调控提供了新的证据。

西南大学资源昆虫高效养殖与利用全国重点实验室为论文第一署名单位,博士研究生孙涛为论文第一作者,代方银教授为论文通讯作者。本研究由国家自然科学基金项目、重庆市自然科学基金创新群体项目等提供资助。

(供稿:孙涛;审核:代方银)