桑果作为一种具有显著健康益处的食药两用水果,含有丰富的花青素、芦丁、多酚和多糖等生物活性成分。桑树自然资源丰富,果实色泽多样,果实色泽是评价其品质的重要指标之一。前期研究表明,紫色/白色桑果色泽主要由花色苷积累差异所导致。然而,桑果颜色形成的机制尚未完全明晰,这限制了通过遗传改良提升其营养和药用价值的潜力。因此,深入研究桑果色泽形成的遗传和生化因素,对于优化桑果品种、增强其健康功效及扩大商业应用具有重要意义。

近期,资源昆虫高效养殖与利用全国重点实验室赵爱春教授课题组在《Horticulture Research》(中科院一区TOP期刊,最新影响因子8.7)发表研究论文,报道通过比较基因组学和全基因组关联分析(GWAS),成功鉴定到一个关键候选基因MaVHAG3,为理解桑果色泽形成提供了新的视角;结合转录组和代谢组分析,进一步系统阐述了桑树果实色彩多样性的分子基础,为培育富含花青素的果桑品种提供了宝贵遗传资源。

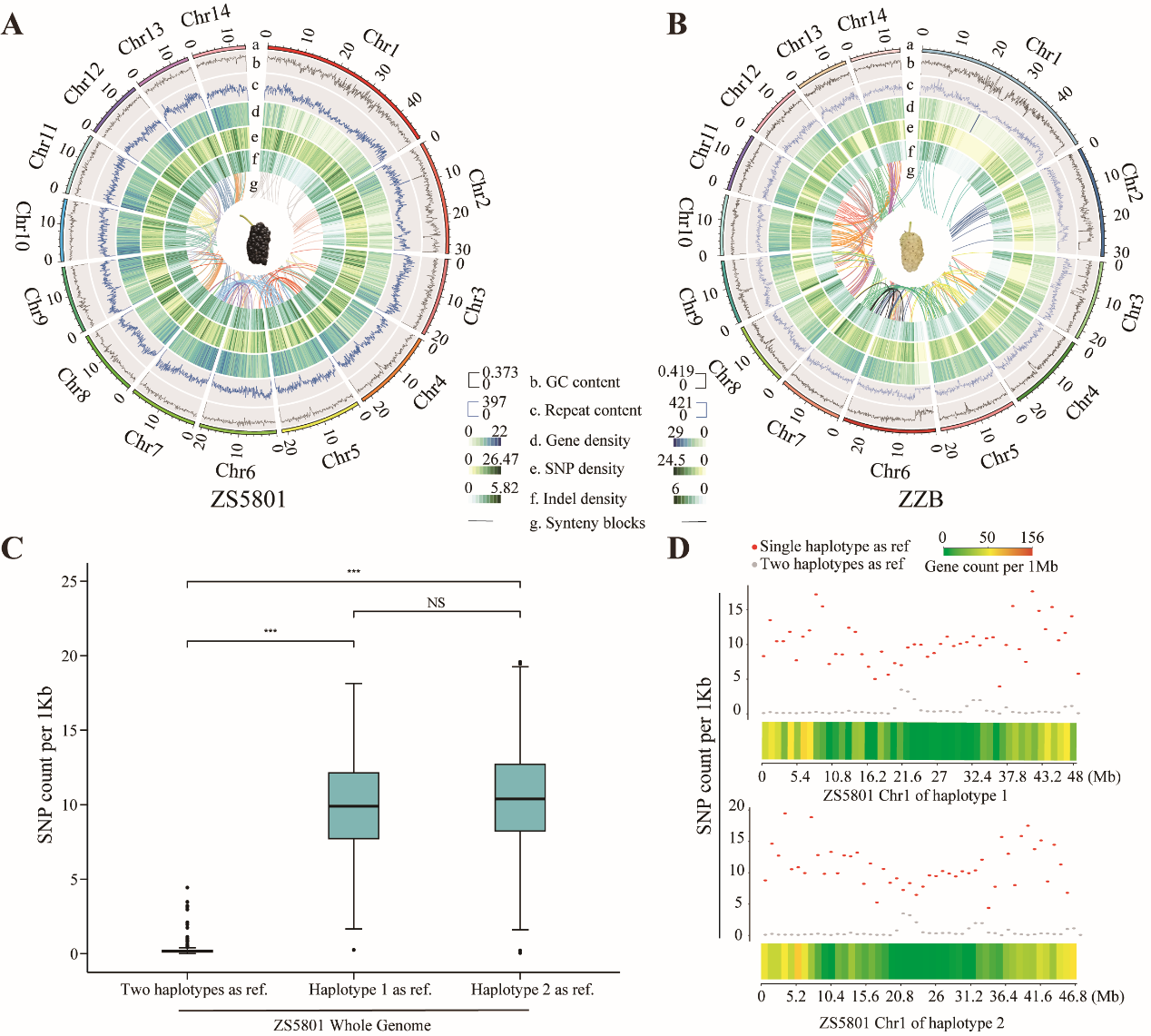

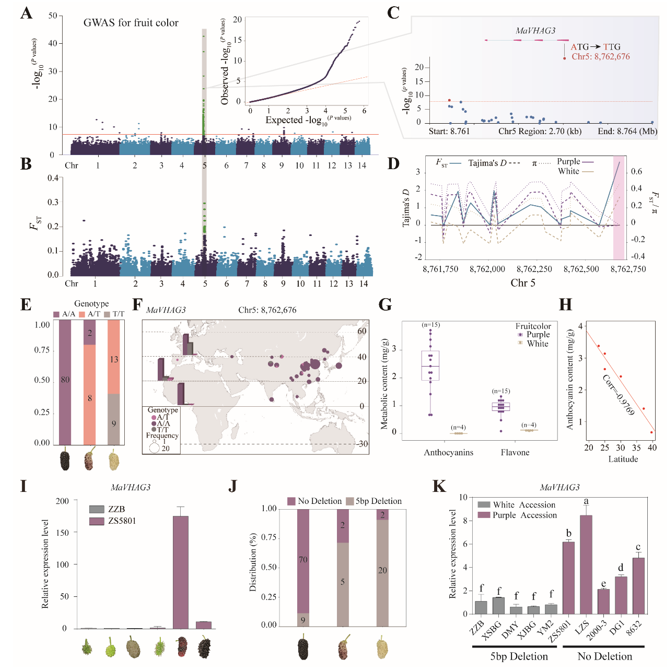

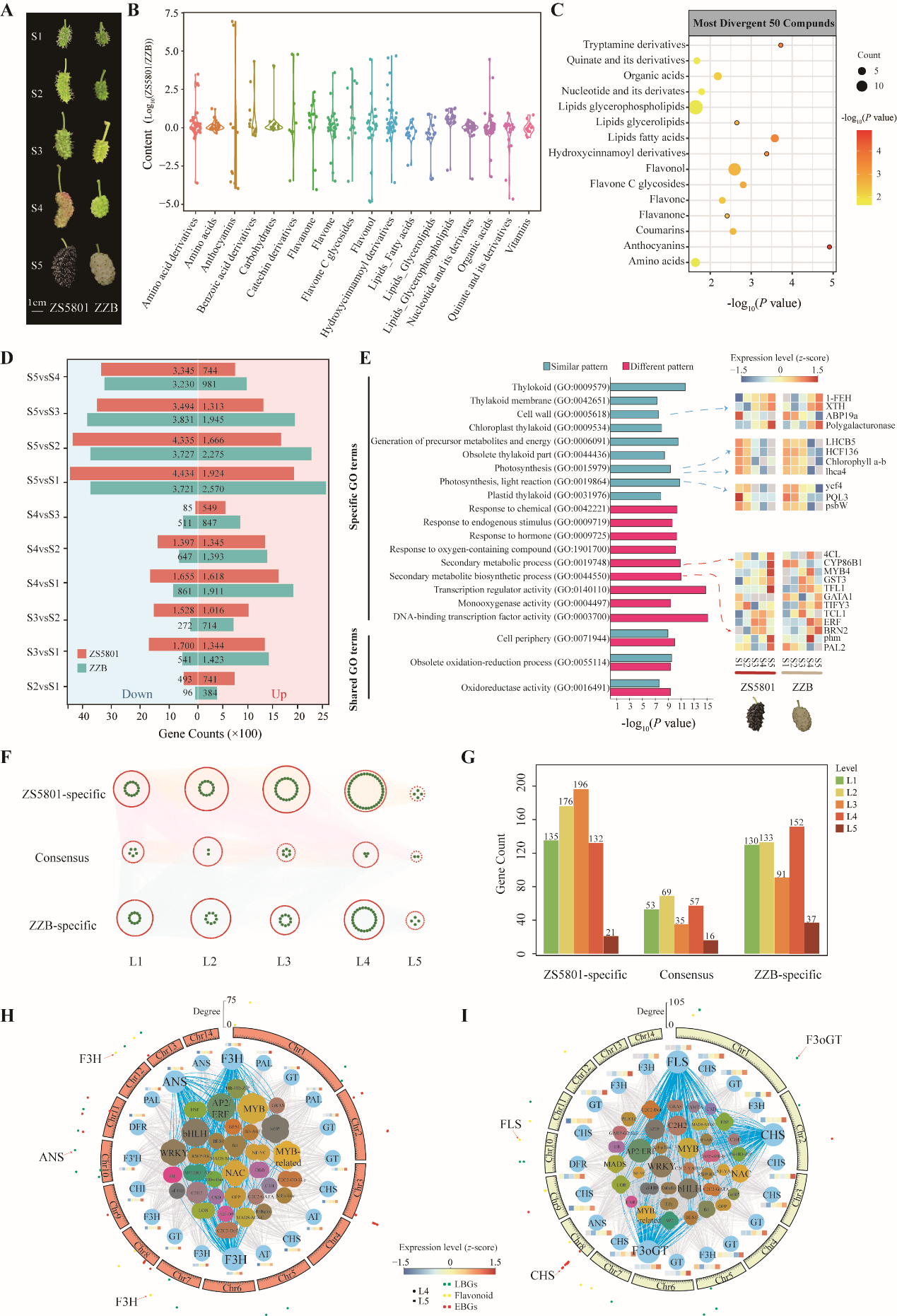

在这项研究中,课题组构建了一个大规模的果色变异数据集,包括代表性品种中桑5801(紫色)和珍珠白(白色)的高质量单体型基因组,以及全发育期的转录组和代谢组数据。同时,还整合了来自全球各地112个果桑品种的全基因组和表型数据。通过群体结构分析揭示了桑果颜色变化与品种基因型之间的相关性。GWAS分析进一步显示,MaVHAG3基因的自然变异可能是造成桑果颜色差异的主要原因,这一发现得到了基因型频率、转录表达和代谢谱分析等结果的支持。此外,通过多角度的代谢通路和调控网络剖析,丰富了对桑果颜色变化调控模式的理解,揭示了多层次调控下高花青素含量形成的分子过程。

总体而言,该研究不仅加深了对桑果色泽形成机制的理解,还为果桑育种和功能性食品开发提供了宝贵的遗传资源,对于推动桑果品种的优化和创新具有重要意义。

中桑5801(紫色)和珍珠白(白色)品种单体型基因组组装与注释

桑果色泽性状形成关键位点GWAS鉴定

桑果色泽形成的转录和代谢调控模式

西南大学资源昆虫高效养殖与利用全国重点实验室为第一和通讯作者单位。实验室学术骨干赵爱春教授(国家蚕桑产业技术体系岗位科学家)为通讯作者,课题组已毕业博士生夏中强为论文第一作者,博士后范伟为共同第一作者,成都大学农业农村部粗粮加工重点实验室刘长英、贵州中医药大学中药民族药资源研究院朱攀攀、西南大学蚕桑纺织与生物质科学学院王茜龄教授、重庆市蚕业科学研究院黄传书、宋志光等参与了该项工作。中国农业科学院基因组所张兴坦研究员对文章修改提供了宝贵意见。西北农林科技大学姜雨教授和焦锋教授分别提供了部分计算资源和材料表型数据,华中农业大学李春美教授提供了部分材料花青素含量数据。本研究得到了海南省重点研发项目(ZDYF2022SHFZ319)、国家现代农业产业技术专项(CARS-18-ZJ0201)、重庆市现代农业产业技术体系项目(COMAITS202311)的资助。

文章链接:https://academic.oup.com/hr/advance-article/doi/10.1093/hr/uhae120/7656940。

(供稿:夏中强 审核:代方银)